お知らせ&コラム

NEWS&COLUMN

2025.03.14

【労務】「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する報告書

厚生労働省の「介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の見直しに関する研究会」(座長:佐藤博樹東京大学名誉教授)において、報告書が取りまとめられましたので、公表します。厚生労働省は、労働政策審議会雇用均等分科会「仕事と家庭の両立支援対策の充実について(建議)」(平成27年12月21日)を踏まえ、平成28年6月に有識者からなる研究会を設け、介護休業等の対象となる状態であるかを判断するための「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しについて検討してきました。

1:現行制度及び見直しの経緯

育児・介護休業法の介護休業等の対象となる「要介護状態」

介護休業等の対象となる「要介護状態」については、「育児・介護休業法」により「負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態」とされています。

また、「常時介護を必要とする状態」については、下記の「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」によるものと整理されています。

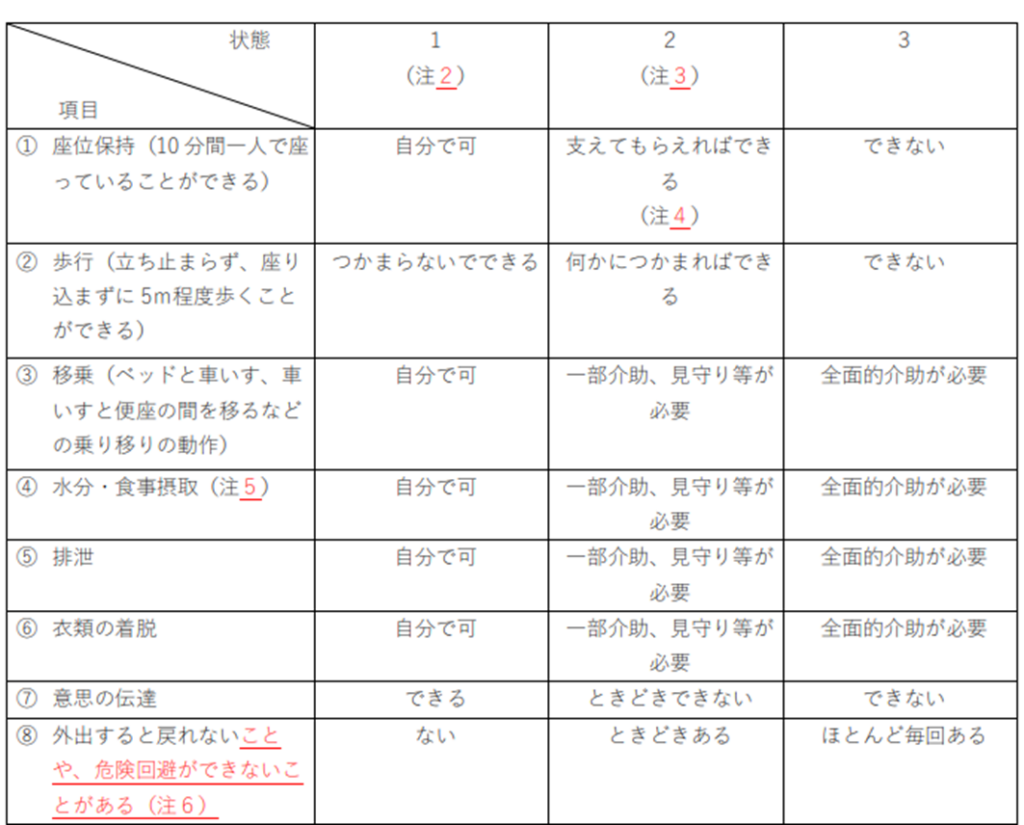

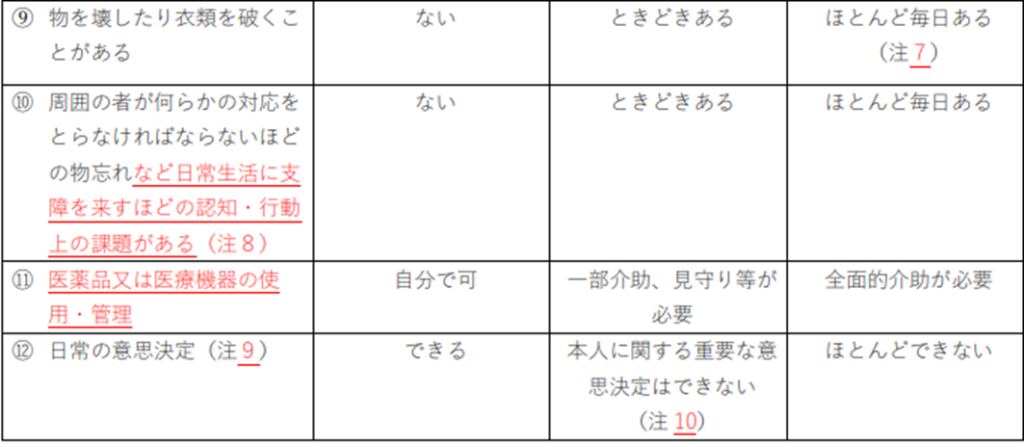

常時介護を必要とする状態に関する判断基準

(注1)「対象家族」とは、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母をいうものであり、同居の有無は問わない。

(注2)各項目の1の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手で支えて自分でできる場合も含む。

(注3)各項目の2の状態中、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者、障害児・者の場合に必要な行為の「確認」、「指示」、「声かけ」等のことである。

(注4)「①座位保持」の「支えてもらえればできる」には背もたれがあれば一人で座っていることができる場合も含む。

(注5)「④水分•食事摂取」の「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する量の過小•過多の判断を支援する声かけを含む。

(注6)「危険回避ができない」とは、発達障害等を含む精神障害、知的障害などにより危険の認識に欠けることがある障害児・者が、自発的に危険を回避することができず、見守り等を要する状態をいう。

(注7)⑨3の状態(「物を壊したり衣類を破くことがほとんど毎日ある」)には「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。

(注8)「⑩認知・行動上の課題」とは、例えば、急な予定の変更や環境の変化が極端に苦手な障害児・者が、周囲のサポートがなければ日常生活に支障を来す状況(混乱・パニック等や激しいこだわりを持つ場合等)をいう。

(注9)「⑫日常の意思決定」とは、毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力をいう。

(注10)慣れ親しんだ日常生活に関する事項(見たいテレビ番組やその日の献立等)に関する意思決定はできるが、本人に関する重要な決定への合意等(ケアプランの作成への参加、治療方針への合意等)には、支援等を必要とすることをいう。

今般の見直しの経緯

育児・介護休業法に基づく介護休業法は、障害等がある子等を持つ労働者も取得可能であるところ、現行の判断基準では、主に高齢者介護を念頭に作成されており、「子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得ることから、早急に見直しの検討が必要」とされました。

これを踏まえ、本研究会において、見直しの検討を行いました。

2:見直しにあたっての観点

今回の見直しにあたっては、附帯決議等における指摘事項を踏まえ、障害児や医療的ケア児を育てている当事者団体や、企業実務者からのヒアリングも行った上で、

①「子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合」であっても、要件を満たせば、介護休業等を利用できる旨を明示する

②現行の判断基準のうち、「子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合」に、解釈が難しい「文言」を特定した上で、表現の適正化を行う

③障害等による介助の必要性や障害の程度を把握するための「5領域20項目の調査」(障害児通所支援の要否の決定で勘案することとされている調査)や「障害支援区分認定調査表」との関係性を中心に、現行の判断基準では読みにくいケース等の整理を行う

等の観点から検討を行いました。

3:新基準について

介護休業は、育児・介護休業法第2条第4号及び則第4条に基づく「対象家族」であって2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態にあるもの(障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合も含む。ただし、乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合は含まない。)を介護するための休業であることを明示した上で、「常時介護を必要とする状態」については、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合であることとします。

(1)「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」(添付画像)の項目※1①~⑫のうち、状態について2が2つ以上、または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること

(2)介護保険制度の※2要介護状態区分において、要介護2以上であること

※1:障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合、要介護認定を受けられる年齢(40歳)に達しない場合、介護を受ける家族が介護保険制度における要介護認定を受ける前に介護休業制度等の利用を申し出る場合等、(2)以外の場合については、(1)の基準を用いて判断します。

※2:介護保険制度の要介護状態区分「要介護2以上」と設定した基準については、今般、見直しは行わない。なお、介護保険制度における要介護認定を既に受けているが、要介護1以下の場合についても、(1)の基準に該当すれば、引き続き、「常時介護を必要とする状態」に該当すると判断します。

4:併せて対応をすべき検討事項について

・今般の判断基準の見直しも踏まえ、「対象家族」には配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母が含まれ、同居の有無を問わないことや、そもそも介護休業制度等では、高齢者のみならず、障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合であっても判断基準に該当すれば利用できることを、事業者や労働者等に対し広く周知に努めていくべきである。

・なお、判断基準は最低基準であり、各事業主における独自の取り組みとして、労働者にとってより緩やかな内容の制度とすることは望ましいことについても併せて周知を行うべきである。

・また、対象家族のうち、障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する労働者が、介護休業、介護休暇、短時間勤務の措置等を活用し、継続就業につながった事例等の集積に努めるとともに、これらの事例等の周知啓発に努めていくべきである。

詳しくは、こちらをご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]